Герпангина дифференциальная диагностика от ангины

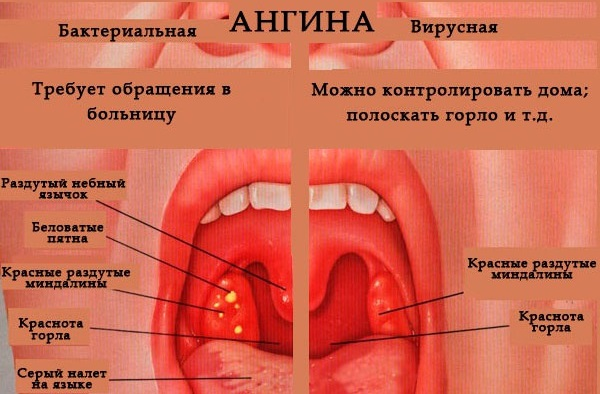

Дифференциальную

диагностику ангины следует осуществлять

с заболеваниями, протекающими с синдромом

тонзиллита:

а)

локализованные формы дифтерии

(островчатая и пленчатая) — отличаются

от ангины постепенным началом заболевания,

специфическими проявлениями общей

интоксикации в виде бледности кожи

лица, умеренной адинамии и вялости

(озноб, ломота в теле, боли в мышцах и

суставах, характерные только для ангины),

несоответствием объективных и субъективных

проявлений болезни (незначительная

боль в горле при глотании при наличии

выраженных воспалительных изменений

со стороны миндалин), особенностями

воспалительного процесса в ротоглотке,

характеризующегося застойно-синюшным

цветом гиперемии и выраженным отеком

миндалин с наличием на их поверхности

пленчатого трудно снимаемого налета,

оставляющего после себя дефект ткани.

При атипичном течении дифтерии, что

наблюдается у половины взрослых больных,

налет снимается легко, не оставляя

дефекта ткани. Однако и в этих случаях

сохраняются остальные характерные для

дифтерии зева признаки.

б)

ангина Симановского-Венсана (фузоспирохетоз)

—

характеризуется незначительно

выраженными общими проявлениями

(кратковременная субфебрильная

температура тела, отсутствие общей

слабости, головной боли и др.),поражением

лишь одной миндалины в виде язвы размером

5-10 мм, покрытой легко снимающимся

желтовато-белым или беловато-серым

налетом, наличием в препаратах из

отделяемого язвы, окрашенных по

Романовскому-Гимза, веретенообразных

палочек и спирохет. Регионарный лимфаденит

не выражен.

в)

скарлатина

— отличается от ангины появлением в

первые сутки болезни по всему телу,

кроме носогубного треугольника, обильной

точечной сыпи, расположенной на

гиперемированном фоне, сгущающейся на

шее, боковых поверхностях грудной клетки

и в треугольнике Симона и особенно

выраженной в естественных складках

кожи (симптом Пастия), а также характерными

проявлениями тонзиллита в виде

ярко-красного цвета гиперемии миндалин,

небных дужек, язычка и мягкого неба

(«пылающий зев»).

г)

инфекционный мононуклеоз

— характерны, кроме тонзиллита

(гнойно-некротического или фибринозного),

полиаденит, увеличение печени и селезенки,

лимфомоноцитоз с одновременным появлением

атипичных мононуклеаров и плазматических

клеток, а также положительная реакция

ХД/ПБД.

д)

ангинозная форма туляремии

— отличается от ангины сравнительно

поздним появлением (на 3-5-е сутки)

одностороннего катарального или

некротического тонзиллита, выраженным

увеличением регионарных к пораженной

миндалине лимфатических узлов, которые

продолжают увеличиваться и после

исчезновения тонзиллита (туляремийный

бубон).

е)

для лейкозов и агранулоцитоза

типично сравнительно позднее (на 3-6-е

сутки болезни) появление некротического

тонзиллита с распространением

некротических изменений на слизистую

оболочку небных дужек, язычка, щек;

наличие септической лихорадки,

гепатолиенального синдрома и характерных

изменений гемограммы (hiatus leucemicus — при

лейкозах и резкое снижение количества

нейтрофилов при агранулоцитозе).

ж)

герпангина

— наблюдаются, наряду с лихорадкой и

интоксикацией, местные изменения в виде

гиперемии слизистой оболочки ротоглотки

и наличия на небных дужках, язычке,

мягком небе, а иногда — на миндалинах и

языке отдельных папул размером 2-4 мм в

диаметре, быстро превращающихся в

пузырьки бело-серого цвета, а затем

эрозии.

з)

кандидоз ротоглотки

— протекает с нормальной или субфебрильной

температурой тела, хорошим самочувствием

больных, наличием на поверхности

миндалин, язычка, небных дужек, а иногда

и на задней стенке глотки крошкообразного

налета белого цвета в виде легко

снимающихся островков размером 2-3 мм в

диаметре. В анамнезе имеются указания

на более или менее длительное применение

антибиотиков широкого спектра действия

или их комбинаций.

и)

обострение хронического тонзиллита

— отличается от повторной ангины

постепенным началом, вялым и относительно

продолжительным течением заболевания

с непостоянной субфебрильной температурой

тела, отсутствием выраженной интоксикации,

умеренными болями и неприятными

ощущениями в горле при глотании, застойным

характером гиперемии рубцово измененных

и спаянных с небными дужками миндалин,

наличием казеозного содержимого в

лакунах, увеличением углочелюстных

лимфатических узлов, характеризующихся

плотной консистенцией и умеренной

болезненностью, нормальными показателями

количества нейтрофилов в крови или

незначительно выраженным нейтрофильным

лейкоцитозом.

Источник

[Ангина] и тонзиллит относятся к заболеваниям с большой скоростью распространения и массовостью. Разнообразие видов, множество возбудителей, сходство симптоматики не позволяют определить форму без представления о картине развития. Рассказываем о герпевирусной ангине и ее лечении.

Вирусный герпетический тонзиллит — герпеc-ангина

Вирусная герпетическая (герпесная) ангина имеет ряд особенностей, из-за которых заболевание можно отнести к имеющим опасные последствия. Внешнее сходство с герпесом и специфическое течение у взрослых может стать причиной ошибочной диагностики, а перенесенное в детстве заболевание дает длительный иммунитет, но с вероятностью повторения в нетипичной форме.

Название герпетической или герпесной эта ангина получила из-за внешней картины — на миндалинах появляются высыпания, напоминающие пузырьки герпеса, которые можно рассмотреть при [герпетическом стоматите у детей] на слизистой рта.

Важно! — герпетическая ангина это не герпес!

В отличие от [фолликулярной формы], возбудителем заболевания является вирус, причем он классифицируется как отдельная разновидность — вирус Коксаки (типы А и В) или так называемый ЭХО-вирус. Он проникает в организм, поражает глотку, слизистую и лимфоузлы [кишечника], после чего бурно распространяется по крови. Инкубационный период герпесной ангины составляет 3 – 8 дней, но вирус остается в крови на более длительный срок.

Особенности развития и распространения болезни

Среди наиболее коварных особенностей этого заболевания отмечают:

острое течение с сильной вирусной интоксикацией и ухудшением самочувствия;

большую скорость распространения и легкость передачи контактным, воздушно-капельным и пищевым путем;

способность вируса распространяться по крови;

вероятность возникновения смазанной формы, типичной для случаев, когда заболевание было перенесено в детстве, но повторилось у взрослого.

Особую сложность создает нетипичная форма герпетического тонзиллита, при которой пузырьки на миндалинах и в глотке не появляются, но заболевание может протекать угасая и возвращаясь с периодом в одну неделю. При этом больной длительное время остается носителем и распространителем вируса. Переболевший в острой форме взрослый человек получает пожизненный иммунитет. Вирус может быть получен с молоком, фруктами и овощами, заболевание имеет выраженный сезонный характер распространения и особенно активен в течение весенне-летних месяцев.

Симптомы и диагностика герпесного тонзиллита

Диагностика герпесной ангины строится на данных осмотра, опроса больного и проведении проб — в случаях смазанной внешней картины назначается исследование смыва миндалин и [анализ крови]. Часто во взрослом возрасте пациенты не распознают заболевание в отсутствие пузырьков на миндалинах, принимают его за ОРВИ, что приводит к осложнениям и длительному течению. При правильной диагностике лечить герпесную ангину несложно.

Дифференциальная комплексная диагностика герпангины

Врач дифференцирует [форму ангины] комплексно. Учитывается картина симптомов, типичных для герпетической ангины.

Заболевание развивается быстро, первой возникает очень сильная боль в горле, сопровождается першением, чувством заложенности, сильно затрудненным глотанием.

Второй этап болезни может ввести в заблуждение — возникает картина, схожая с ОРВИ или гриппом, с ломотой во всем теле, нервозностью, бессонницей или сонливостью с общим ухудшением самочувствия.

На второй или третий день в глотке и на миндалинах появляются пузырьки, по которым можно определить классическую форму герпетической ангины.

Быстро растет температура, иногда достигая критических значений выше 39,5 С.

Боль в горле становится настолько сильной, что затрудняется питье и глотание жидкой пищи, может возникнуть боль в животе, так как вирус поражает слизистые и лимфоузлы кишечника.

Продолжительность заболевания обычно колеблется в пределах 10-14 дней, лечение назначают консервативное и симптоматическое, вне стационара, если не наблюдается значительного ухудшения, отека, мешающего дыханию, прочих осложнений.

Клинические рекомендации при лечении герпетической ангины

При лечении герпетической ангины не имеет смысла применять антибиотики — природа заболевания вирусная. Название не должно вводить в заблуждение, типичные антигерпесные средства не помогают, хотя описаны случаи эффекта от применения раствора для полоскания “Зовиракс” и “Ацикловир”. Горло полощут или обрабатывают йодинолом, фурацилином, мирамистином. Высыпания можно обрабатывать Гексоралом или Ингалиптом. Врач может назначить противовирусные, жаропонижающие и прочие поддерживающие средства.

Больной должен быть хорошо изолирован, поскольку заболевание передается агрессивно. Обеспечивается покой, обильное питье при температуре, назначается диета с ограничением горячих, холодных, раздражающих блюд. Допускаются полоскания шалфеем и ромашкой, отваром календулы.

Не допускается применение согревающих компрессов при герпетической форме ангины! — они способствуют притоку крови и быстрому размножению вирусов и других инфекционных агентов в комфортных для них условиях.

Источник

Герпетическая ангина

Герпетическая ангина (herpangina, везикулярный фарингит, афтозный фарингит) — острое инфекционное заболевание, вызываемое энтеровирусом Коксаки группы А. Чаще всего ей болеют маленькие дети, реже – взрослые и подростки. Организм заболевшего немедленно отвечает серьезной симптоматикой – повышением температуры, лихорадкой и самый значительный симптом для всех пациентов – болезненность при принятии пищи.

Этиология и патогенез. Вирусы Коксаки распространены повсеместно. Отмечают характерную сезонность заболеваемости с подъёмом в летне-осенние месяцы. Основные пути передачи — фекально-оральный и контактный (через отделяемое носоглотки). Пути проникновения возбудителя и распространение идентичны таковым у полиовирусов. Основной природный резервуар — человек, но возможно заражение и от различных животных, например свиней.

Клиническая картина. Заболевание начинается остро с подъема температуры тела в первые дни до 37-38 °С, к 3-4му дню она повышается до 39-39,5 °С. Больные жалуются на головную боль, боль при глотании, общее недомогание; возможны рвота и боль в животе. При осмотре полости рта на мягком небе, передних дужках, миндалинах и задней стенке глотки выявляют гиперемию, на фоне которой видны болезненные одиночные и сгруппированные везикулы, заполненные серозным или геморрагическим содержимым. Везикулы довольно быстро вскрываются, образуяафты и эрозии, болезненные в первые дни заболевания. В результате слияния мелких эрозий образуются обширные эрозии с фестончатыми краями, которые со временем уменьшаются или исчезают. Отмечается незначительное увеличение поднижнечелюстных лимфатических узлов, однако они безболезненны. Заболевание чаще всего протекает в легкой форме, в течение 4-6 дней, хотя встречаются и более тяжелые его формы.

Диагноз. Точный диагноз герпетической ангины устанавливают с помощью вирусологических и серологических исследований. Материалом для вирусологического исследования служат глоточные смывы (в первые 5 дней болезни). Для серологического исследования (реакция нейтрализации) с целью выявления нарастания титра антител используют сыворотки, собранные в первые дни болезни и через 2-3 нед. Наиболее информативным из лабораторных методов диагностики является метод иммунофлюоресценции.

Дифференциальная диагностика основывается на возрасте ребенка, сезонности заболевания, виде и локализации элементов поражения в полости рта. При герпетической ангине не бывает герпетических высыпаний на коже лица, не характерны кровоточивость слизистой оболочки и гиперсаливация, отсутствует гингивит. Часто заболевание сопровождается симптомом «болей в области живота», возникающих вследствие миалгии диафрагмы.

Методы исследования герпетической ангины

1. Анализ крови: умеренный лейкоцитоз

2. Выявление возбудителя

— Исследуемый материал: смывы и мазки из носоглотки, содержимое кишечника, которыми заражают культуры клеток (например, HeLa или почек обезьян) и мышат-сосунков (последнее особо значимо для идентификации вирусов Коксаки группы А, проявляющих слабый цитопатогенный эффект in vitro)

— При наличии цитопатического эффекта производят типирование вируса внесением диагностических иммунных сывороток, меченых флюоресцеином

— По характеру патологических изменений у мышей определяют принадлежность вируса Коксаки к группе А или В

— Принадлежность к сероварам определяют в реакции связывания комплемента (РСК), реакции нейтрализации и реакции непрямой гемагглютинации (РНГА) с типоспецифическими антисыворотками.

Лечение. Назначают гипосенсибилизирующие препараты (диазолин, супрастин, фенкарол, кларитин, перитол и др.) в соответствующих возрасту ребенка дозировках и жаропонижающие средства (тайленол, калпол, эффералган и др.).

В связи с постоянным травмированием очагов поражения и незначительной эффективностью лекарственных средств в виде мазей заболевание может продолжаться 12-14 дней.

Местную терапию рекомендуется проводить в виде орошений жидкостями или используя аэрозольные антисептики, протеолитические ферменты, противовирусные препараты, обезболивающие и кератопластические средства. С этой целью рекомендуют орошения элементов поражения 0,1 % или 0,2 % растворами ферментов (трипсин, химотрипсин, химопсин и др.). Затем используют аэрозоли («Гексорал», «Тантум Верде», «Ингалипт»), обладающие антисептическим, аналгезирующим, обволакивающим действием.

Хороший эффект достигается при частом применении жидких противовирусных средств (лейкоцитарный интерферон).

Для усиления процессов эпителизации рекомендуется применение УФО и света гелий-неонового лазера, аэрозольных препаратов «Винизоль», «Пантенол» и др., а также таблеток для рассасывания в полости рта (себидин, фарингосепт), обладающих антисептическим и бактерицидным действием.

После проведенного общего и местного лечения следует предусмотреть организацию рационального питания и включение в терапию иммуномодуляторов (имудон, иммунал и др.).

Профилактика. Проводят специфическую вакцинопрофилактику в связи с обилием патогенных серотипов вирусов Коксаки и ECHO. Детям, бывшим в контакте с больными, показан гамма-глобулин — из расчета 0,5 мл/кг массы тела.

Прогноз благоприятный: заболевание заканчивается полным выздоровлением.

Профилактика. Профилактические мероприятия в эпидемических очагах должны быть такими же, как при других респираторных вирусных инфекциях. Изоляция первых больных, если она проводится в первый день заболевания, эффективна, так как это позволяет сократить распространение инфекции в детском коллективе. Контагиозность больных энтеровирусной инфекцией с 7-8-го дня болезни резко снижается, и возвращение реконвалесцента в свою группу детского учреждения не ведет к рецидиву эпидемической вспышки.

АЮРВЕДА И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ⇒

БОЛЕЗНИ ЗУБОВ И ПОЛОСТИ РТА

БОЛЕЗНИ

Источник

7.2.3. Герпетическая

ангина

Герпетическая

ангина описана Т. Загорским в 1920 г. Она

является одной из клинических форм

инфекции, вызываемой энтеровирусами

или кишечными вирусами Коксаки и ECHO,

чаще вирусом Коксаки А различных типов.

Эпидемиология.

Источником заражения служат больные,

реконвалесценты и лица, переносящие

бессимптомную инфекцию.

Среди здоровых

детей и взрослых, особенно в

летне-осеннем сезоне, наблюдается

широко распространенное носительство,

сопровождающееся процессами скрытой

иммунизации. Восприимчивость к инфекции

особенно велика среди детей до 8—10 лет,

с возрастом она падает. Инфекция в

детских коллективах протекает в виде

эпидемических вспышек, которые по

своему характеру сходны со вспышками

респираторных вирусных инфекций.

Заболеваемость и носительство

характеризуются выраженной летне-осенней

сезонностью.

К линическая

линическая

картина.

Инкубационный период длится 2—7 дней

(чаще 2—4 дня). Клиническим признаком

служит острое, иногда бурное начало,

кратковременная (2—5, реже до 7 дней)

лихорадка, нередко имеющая двухволновой

характер; течение, как правило,

доброкачественное (за исключением

развития миокардита у новорожденных).

Рис.

7.7. Герпетическая

ангина.

Заболевание

начинается остро с подъема температуры

тела до фебрильной, миалгических болей,

боли в горле при глотании и в области

живота. На гиперемированном мягком

небе, передних дужках, миндалинах и

задней стенке глотки появляются

болезненные сгруппированные и

одиночные везикулы, заполненные

серозным или геморрагическим

содержимым (рис. 7.7). В последующем

часть везикул исчезает, часть вскрывается

и превращается в эрозии. Именно в этот

период больной обращается к врачу.

Слияние мелких эрозий приводит к

образованию эрозивных участков

разной величины с фестончатыми

очертаниями. Обычно количество

элементов поражения не превышает

12—15. Эрозии малоболезненные, эпителизируются

медленно, иногда в течение 2—3 нед. Также

необходимо отметить, что часть мягкого

неба у глотки бывает более воспаленной,

затем кпереди постепенно бледнеет.

Воспаление не распространяется на

десну. В течение заболевания у

ослабленных детей могут появляться

новые элементы поражения, что

сопровождается повышением температуры

тела и ухудшением общего состояния

ребенка.

Поднижнечелюстные

лимфатические узлы увеличены

незначительно, безболезненны.

Клиническая картина общего анализа

крови в основном характеризуется

отсутствием каких-либо изменений

формулы крови; у некоторых больных

отмечаются лейкопения или лейкоцитоз

с нейтрофилезом и увеличением СОЭ.

Диагностика.

Точный диагноз энтеровирусных заболеваний

устанавливают с помощью вирусологических

и серологических исследований.

Материалом для вирусологического

исследования служат глоточные смывы

(в первые 5 дней болезни). Для

серологического исследования (реакция

нейтрализации) с целью выявления

нарастания титра антител используют

сыворотки, собранные в первые дни

болезни и через 2—3 нед. Наиболее

информативным из лабораторных методов

диагностики является метод

имму-нофлюоресценции.

Дифференциальная

диагностика основывается

на возрасте ребенка, сезонности

заболевания, виде и локализации

элементов поражения в полости рта. При

герпетической ангине не бывает

герпетических высыпаний на коже лица,

не характерны кровоточивость слизистой

оболочки и гиперсаливация, отсутствует

гингивит. Часто заболевание сопровождается

симптомом «болей в области живота»,

возникающих вследствие миалгии диафрагмы.

Лечение.

Назначают гипосенсибилизирующие

препараты (диазолин, супрастин, фенкарол,

кларитин, перитол и др.) в соответствующих

возрасту ребенка дозировках и

жаропонижающие средства (тайленол,

калпол, эффералган и др.).

В связи с постоянным

травмированием очагов поражения и

незначительной эффективностью

лекарственных средств в виде мазей

заболевание может продолжаться 12—14

дней.

Местную

терапию рекомендуется проводить в виде

орошений жидкостями или используя

аэрозольные антисептики, протеолитические

ферменты, противовирусные препараты,

обезболивающие и кератопластические

средства. С этой целью рекомендуют

орошения элементов поражения 0,1 % или

0,2 % растворами ферментов (трипсин,

химотрипсин, химопсин и др.). Затем

используют аэрозоли («Гексорал», «Тантум

Верде», «Ингалипт»), обладающие

антисептическим, аналгезирующим,

обволакивающим действием.

Хороший эффект

достигается при частом применении

жидких противовирусных средств

(лейкоцитарный интерферон).

Для усиления

процессов эпителизации рекомендуется

применение УФО и света гелий-неонового

лазера, аэрозольных препаратов «Винизоль»,

«Пантенол» и др., а также таблеток для

рассасывания в полости рта (себидин,

фарингосепт), обладающих антисептическим

и бактерицидным действием.

После проведенного

общего и местного лечения следует

предусмотреть организацию рационального

питания и включение в терапию

иммуномодуляторов (имудон, иммунал и

др.).

Профилактика.

Проводят специфическую вакцинопрофилактику

в связи с обилием патогенных серотипов

вирусов Коксаки и ECHO.

Детям, бывшим в контакте с больными,

показан гамма-глобулин из расчета 0,5

мл/кг массы тела.

Профилактические

мероприятия в эпидемических очагах

должны быть такими же, как при других

респираторных вирусных инфекциях.

Изоляция первых больных, если она

проводится в первый день заболевания,

эффективна, так как это позволяет

сократить распространение инфекции

в детском коллективе. Контагиозность

больных энтеровирусной инфекцией с

7—8-го дня болезни резко снижается, и

возвращение реконвалесцента в свою

группу детского учреждения не ведет к

рецидиву эпидемической вспышки.

Источник